Bonjour à tous,

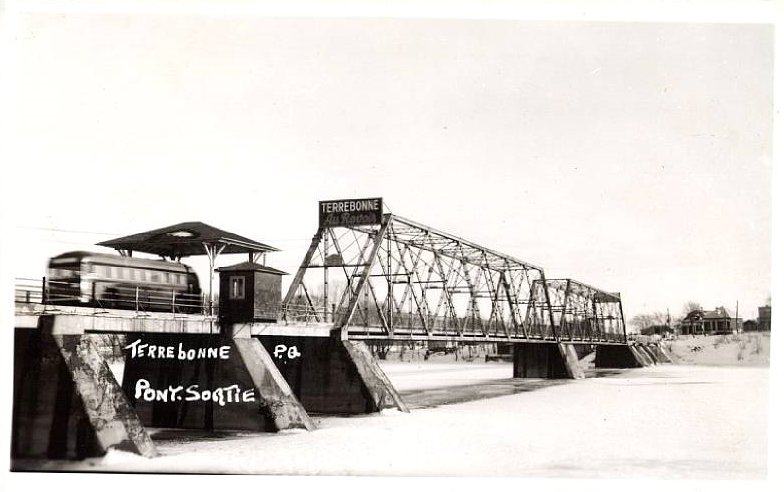

Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'un pont couvert que j'ai visité, mais plus de deux ponts que j'ai connus dans ma jeunesse. Premièrement, je suis né à Lachenaie, un village entre Repentigny et Terrebonne. Je me souviens que l'on passait en voiture avec mon père le dimanche après-midi sur le petit pont de Terrebonne qui était payant dans ce temps-là. Il y avait une longue attente, car le trafic était imposant étant donné qu'il n'y avait aucun autre pont dans la région pour traversé la rivière des milles îles. L'autoroute 25 n'existait pas encore.

1906 Construction « Pont de Terrebonne » en fer. Il fut nommé « Pont Préfontaine-Prévost ».

1906 Construction « Pont de Terrebonne » en fer. Il fut nommé « Pont Préfontaine-Prévost ».

Si je me souviens bien c'était 0.05 $ pour traversé, mais j'étais tellement impressionné par le gardien pris dans sa petite cabine en me demandant ou il passait pour y accéder, car avec tout le trafic il lui était impossible de passer sur le pont. Quelle imagination lorsque l'on est jeune!

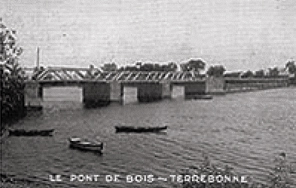

1834 Construction du premier « Pont de Terrebonne » (en bois).

1834 Construction du premier « Pont de Terrebonne » (en bois).

Quand j'ai commencé à parcourir le Québec pour photographier les ponts couverts, il m'est venu à l'idée que le pont de Terrebonne devait avoir été construit en pont couvert avant celui en fer. Bien oui, cela a déjà été un pont en bois, mais pas un pont couvert. Même s'il n'était pas couvert, il aurait duré quand même 72 ans si je me fie aux photographies entre 1834 pour le pont de bois et 1906 pour le pont de métal. À moins qu'un autre pont est existé entre ces deux-là, mais je n'en ai trouvé aucune trace.

2008 « Pont de Terrebonne » juste avant sa démolition.

2008 « Pont de Terrebonne » juste avant sa démolition.

Vous vous dites sans doute que mon titre « D'un pont couvert à un pont de béton » n'est pas ici bien approprié. Bien, ce sont les recherches sur le pont de Terrebonne qui m'ont amené au pont de béton, le pont Pierre Le Gardeur qui est situé à l'autre extrémité de Lachenaie, soit à Repentigny. Et par le fait même, j'ai voulu laisser un clin d'oeil à ce cher disparu qu'est le vieux pont de Terrebonne. Qui d'ailleurs est devenu un pont de béton lui aussi.

Pont de Terrebonne aujourd'hui nommé pont Sophie-Masson.

Pont de Terrebonne aujourd'hui nommé pont Sophie-Masson.

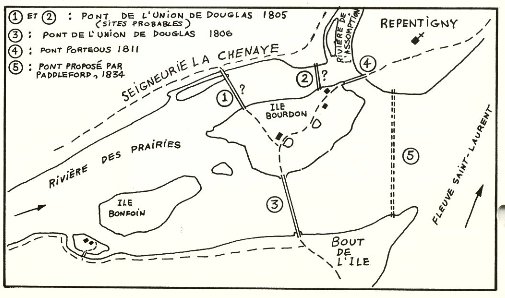

Mon titre est bien choisi, car je vais vous parler du pont Pierre Le Gardeur qu'on surnommait le pont du bout de l'île et qui a toute une histoire qui commence en 1805. J'ai trouvé son histoire dans le « Pont'âge » qui était le journal de la « Société québécoise des ponts couverts » de 1981 à 2002. Il serait le premier pont couvert au Québec, en réalité ce n'est pas le pont Pierre Le Gardeur qui a été le premier pont couvert au Québec, car il n'a jamais été un pont couvert. C'est plutôt son prédécesseur le pont de L'UNION DES DOUGLAS qui faisait la même traversée soit du bout de l'île de Montréal et le chemin du roi qui conduisait à Québec. Mais au lieu d'aboutir à Repentigny sur la Rive-Nord, c'était à Lachenaie.

En 1805, à partir de la seigneurie La Chenaye qui est devenue la ville de Lachenaie et maintenant un secteur de Terrebonne par annexion à cette ville. C'était comme on l'appelle le chemin du roi qui était le chemin entre Montréal et la ville de Québec. Il y manquait juste une partie qui se faisait en bac, c'était la traversée de la rivière des Prairies, juste au bout de l'île de Montréal qui se nomme Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aujourd'hui. Les bacs faisaient bien la traversée, mais avaient beaucoup d'inconvénients dont les grands vents, l'interruption des traversées le printemps et l'automne.

Pour régler le problème, Thomas Porteous de Terrebonne demande la permission d'ériger un pont sur la rivière des prairies du Bout-de-l'île à la pointe de la rivière l'assomption en passant sur l'île Bourdon et demande aussi le droit de percevoir un péage. Le 16 mars 1805, un premier pont est complété entre Lachenaie et l'île Bourdon. Puis l'année suivante, le pont reliant Montréal à l'île Bourdon est aussi complété. C'est le 18 octobre 1806 que les deux ponts nommés les ponts de « L'Union de Douglas » sont officiellement en opération.

Malheureusement, dès le printemps 1807, une importante débâcle de glaces emporte les deux ponts. Le 14 avril 1808, M. Porteous peut reconstruire les deux ponts à condition de construire aussi un troisième pont entre l'île Bourdon et Repentigny.

Vers 1811, un pont d'une longueur de 750 pieds constitués d'arche entre croisées et d'un tablier soutenu par des tiges en fer. Mais aussitôt les échafaudages enlevés, le pont s'affaisse de 4 pieds et s'écroule dans la rivière. Alors, le bac doit continuer à desservir la population pour la traversée.

En 1832, un changement se produit au sein du gouvernement du Québec, ce sera les Commissaires des chemins que sera confié de construire et d'entretenir les routes et les ponts sur tout le territoire.

En 1833, un budget est voté pour constater les meilleurs moyens à prendre pour construire un nouveau pont. Il en ressort qu'un seul pont en ligne directe avec le chemin du Roi, entre Repentigny et Bout-de-l'Île, serait plus avantageux. Le 20 janvier 1933, un plan est remis ainsi que les estimations pour la construction du nouveau pont. Le pont proposé mesurera 3,750 pieds de longueur, reposant sur 2 culées et 25 piliers en maçonnerie. La superstructure sera lambrissée et le toit couvert en bardeau et prendront trois ans de travaux. Mais les finances de la province de Québec étant ce qu'elles étaient à ce moment, le projet fût abandonné et le bac continua de faire les traversées risquées sur la rivière des Prairies pendant plusieurs années.

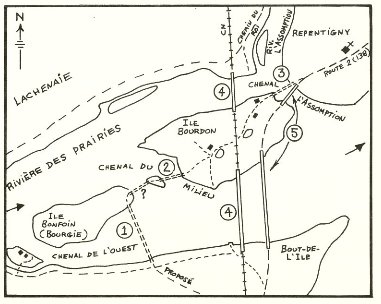

Dessin des ponts construits et projetés à partir de 1805.

Dessin des ponts construits et projetés à partir de 1805.

En 1839, on forme le « Bureau des travaux publics », un organisme qui pourra avec l'approbation du Gouverneur engager autant d'ingénieurs, inspecteurs, architecte, commis, dessinateurs, etc. Alors, cet organisme lance un grand programme de rénovation des principaux axes routiers de la province. Sur le chemin du Roi, de nombreux ponts sont remplacés et même bâti sur des rivières importantes qui étaient encore franchies par un bac. Et naturellement, la rivière des Prairies reçoit une attention toute particulière. En 1840, on prépare la construction de ponts entre Repentigny et Montréal. Il est possible d'acquérir les terrains et les ponts pourront exiger un péage. 1841-1842, les plans des ponts du Bout-de-L'île sont encore une fois des constructions imposantes.

Au lieu de suivre la ligne tracée par Peter Paddleford, 9 ans plus tôt, le gouvernement opte pour une voie différente. Trois ponts seront nécessaires mais pourquoi trois ponts? C'est que l'un deux doit être construit sur le chenal L'Assomption, à partir de Repentigny jusqu'à l'île Bourdon, il communiquerait avec les autres ponts reconstruits de Lachenaie à l'île Bourdon et de celle-ci à l'île de Montréal, ceux-ci étant en ligne directe avec le chemin du Roi. Le troisième pont serait le lien entre Repentigny et le chemin du Roi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, à cette époque, le chemin du Roi ne passait pas à Repentigny. En venant de Québec, il bifurquait vers l'Assomption, à la hauteur de Saint-Sulpice, puis passait du côté nord de la rivière de l'Assomption et aboutissait à Lachenaie.

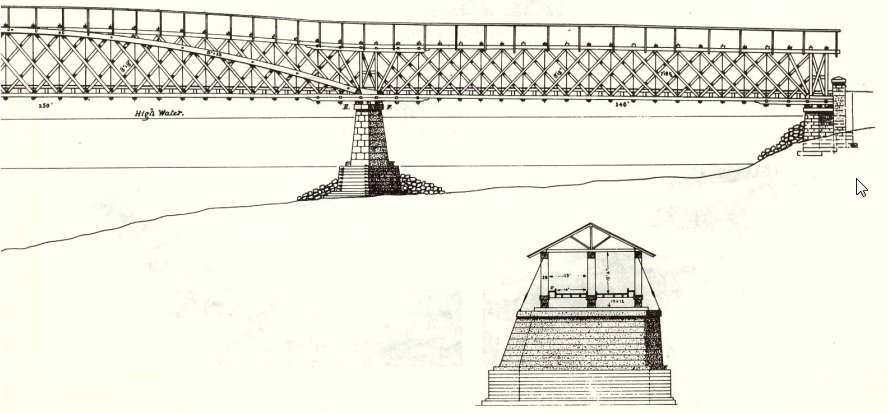

Un pont serait construit sur le chenal L'Assomption qui mesurera 725 pieds avec 4 arches de 160 pieds et d'une section pivotante de 45 pieds. Des culées en maçonnerie et des piliers en bois. Puis un autre pont sur le chanel de l'ouest de 1190 pieds avec 7 arches de 160 pieds sur des culées en maçonnerie et des piliers de bois. Enfin, un pont sur le chenal du Milieu avec 3 arches et d'une longueur totale de 546 pieds, assise sur des culées et des piliers en maçonnerie.

Le pont du chanel du Milieu est sans contredit une merveille d'architecture comme le fait foi un plan conservé aux Archives publiques d'Ottawa. Sur le pont du Bout-de-l'île, la travée centrale du pont comporte une arche de grande portée de 250 pieds qui nécessite l'emploi d'une toiture arquée. Le raffinement de la construction est poussé à l'extrême, de plus le gigantesque pont possède deux voies charretières séparées par une ferme médiane à la manière des ponts américains. Les montants requis pour bâtir les trois ponts sont évidemment astronomiques pour l'époque et s'évaluent à près de 25,000.00 $.

Dessin des structures, arches et piliers des ponts prévus.

Dessin des structures, arches et piliers des ponts prévus.

Comme les finances de la province sont encore une fois très limitées, on reporte sans cesse le début des travaux. On veut aussi tirer profit de l'expérience de la construction du pont suspendu sur câbles à Bytown, Ottawa, dont les travaux devraient être complétés au printemps 1843. Peut-être qu'un pont suspendu serait plus économique pour le chanel du Milieu, à la place d'une arche de 250 pieds de portée afin de permettre le passage de trains de bois. Jusqu'en 1847, les travaux publics considèrent la somme totale allouée pour les ponts au nord du Saint-Laurent restent insuffisants pour entreprendre la construction des ponts du Bout-de-L'île.

En 1850, toujours pas possible de faire la traversée de la rivière des Prairies à la hauteur de Bout-de-l'île et Repentigny sans passé par un bac. Le seul cours d'eau sur le chemin du Roi qui ne possède pas de pont est celui de la rivière des Prairies. À cette époque, l'utilisation de la vapeur rend plus sécuritaires les traversées et augmente le tonnage. Puis la rivière des Prairies se voie dotée de deux bacs, l'un, entre Repentigny et Bout-de-l'île, l'autre plus haut, entre Lachenaie et Bout-de-l'île. Des bateaux à vapeur font aussi la navette entre l'Assomption et Montréal. Alors, la pression par la population pour la construction de pont étant moindre, ainsi que l'ancien Commissaire Toussaint Pothier qui bloque délibérément toutes les initiatives de projet de construction de pont à cet endroit, lui qui est maintenant propriétaire de petites entreprises prospère comme certains services de bacs sur la rivière des Prairies, ainsi que de quelques bateaux à vapeur qui font la navette entre le quai de Repentigny et Montréal, via le fleuve. Pas surprenant qu'il ait changé d'opinion après avoir appuyé le projet de pont par Peter Paddleford en 1834. L'essor de Repentigny était en stagnation depuis plusieurs années. Plutôt considéré comme un lien de villégiature, le village riverain s'était fait damer le pion par l'Assomption.

En 1855, le gouvernement fait encore des changements, la gestion du réseau routier est confiée aux municipalités. Pendant ce temps, à Bout-de-l'île, le dévoué passeur du bac, conscient du rôle important qu'il joue, continue de donner un bon service pour 5 sous la traversée d'une voiture et 2 sous par piéton.

Dessin des trois ponts projetés en 1843 et 1845, ainsi que le pont Le Gardeur 1939.

Dessin des trois ponts projetés en 1843 et 1845, ainsi que le pont Le Gardeur 1939.

En 1903, avec l'arrivée du chemin de fer, tout laisse croire qu'un changement dans les communications va se produire. Bien que ce chemin de fer passe du côté nord de la rivière l'Assomption, la présence d'un pont ferroviaire améliore sensiblement les moyens d'accéder à l'île de Montréal. En effet, sur le pont du Canadien National sont ajoutées des passerelles permettant aux voitures d'y accéder pour la traversée vers Montréal et vers le chemin du Roi à Lachenaie.

Pour Repentigny, il faudra attendre en 1939 pour obtenir un pont permanent qui accèdera à Bout-de-l'île. Il s'agit du pont Pierre Le Gardeur actuel.

Le pont Pierre Le Gardeur 1939.

Le pont Pierre Le Gardeur 1939.

Le pont Pierre Le Gardeur fût commencé en 1938 et terminé en juin 1939. Inauguré le 1er juillet 1939, le péage sur ce pont fut aboli le 1er avril 1942 et élargi en 1974-1975.

Petite anecdote sur le pont Pierre Le Gardeur du côté de Bout-de-l'île. La sortie et l'entrée sur ce côté du pont se séparaient pour faire place au poste de police provinciale. Ce qui n'existe plus de nos jours.

Entre la construction du premier pont par M. Porteous et celle du pont Pierre Le Gardeur, plus de 130 ans se sont écoulés.

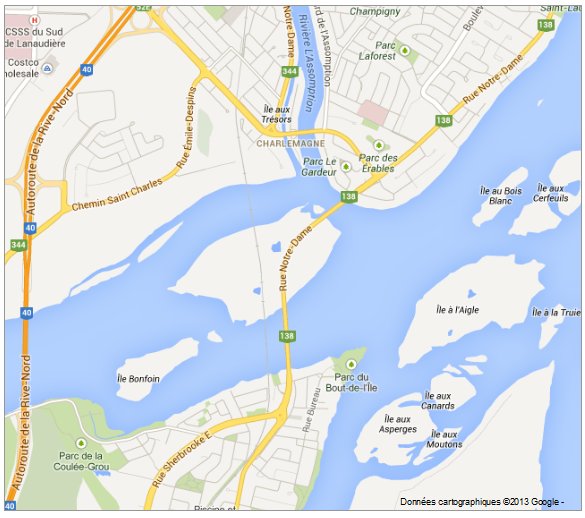

Le Bout-de-l'île aujourd'hui.

Le Bout-de-l'île aujourd'hui.

Une autre page de notre histoire vient de vous être dévoilée!

|